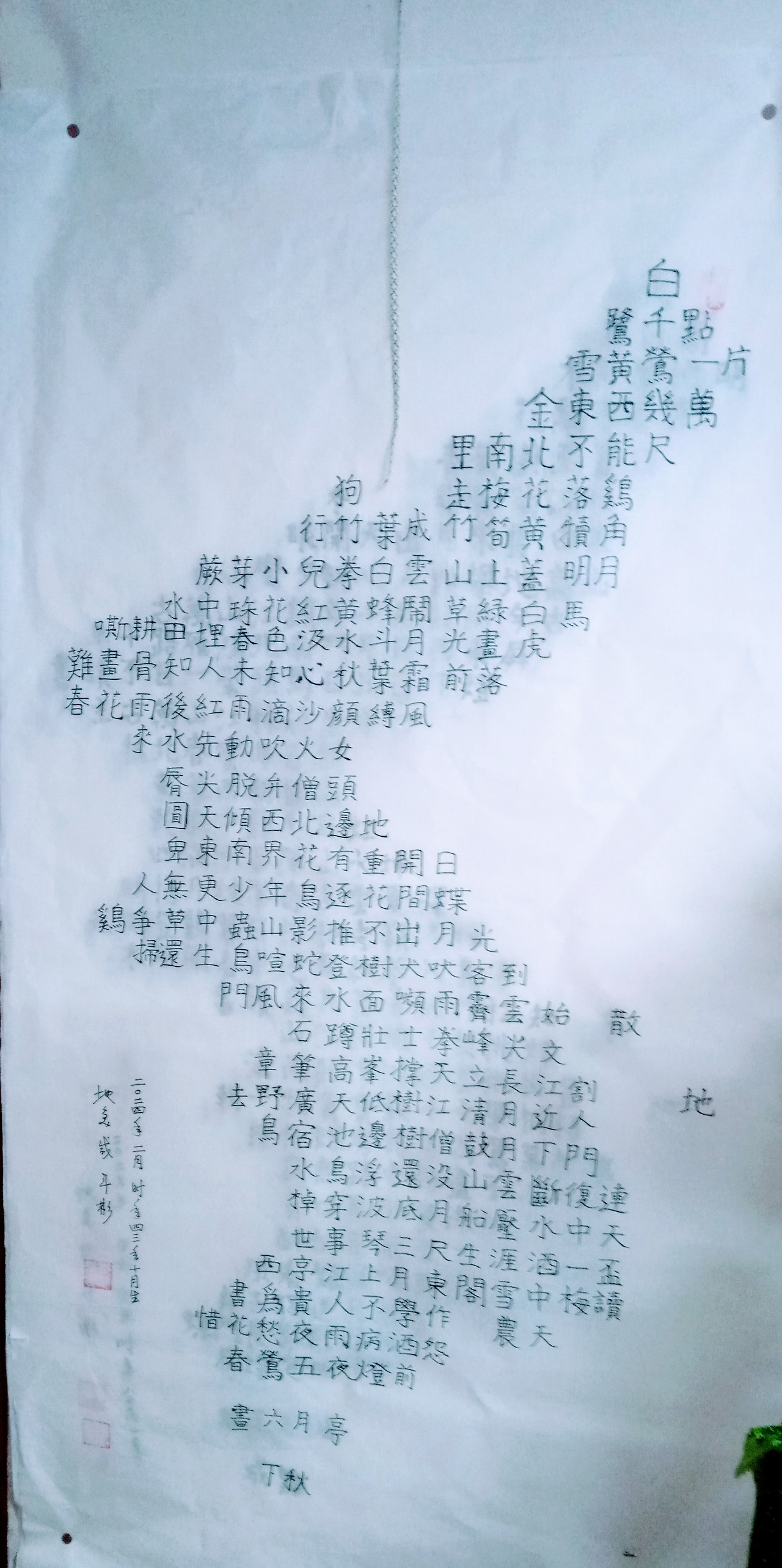

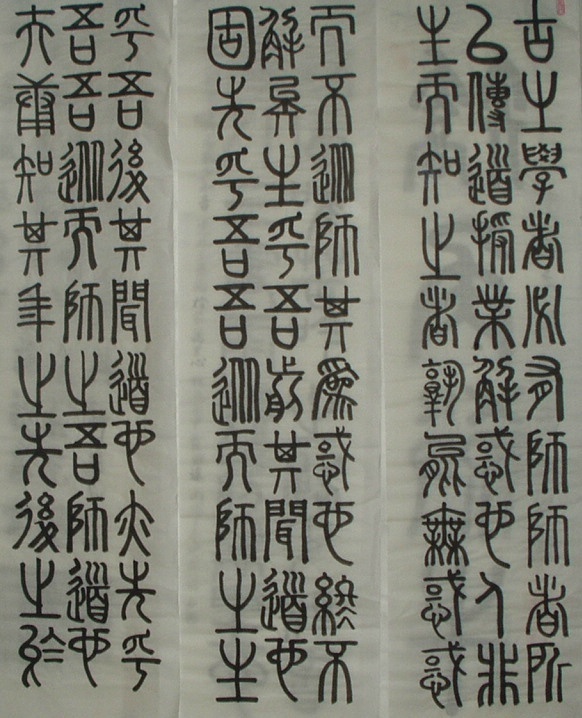

수신 편 추구집/추구는 우리 선조들이 애송한 詩시의 글귀를 정선하여 뽑아 놓은 다섯 글자로 된 아름다운 시이다

한학 교양서로 한문을 익힘은 물론 우주 삼라만상에서부터 자연의 오묘함을 일깨워 주었다

일상생활에 스며있는 지혜오 슬기를 한 구 한 구 아름답게 꾸며 누구나 즐거운 마음으로 가볍게 애송할 수 있는

초 학서 初學書이다, 한학을 이해하고 즐기는데 많은 도움이 될 것이다

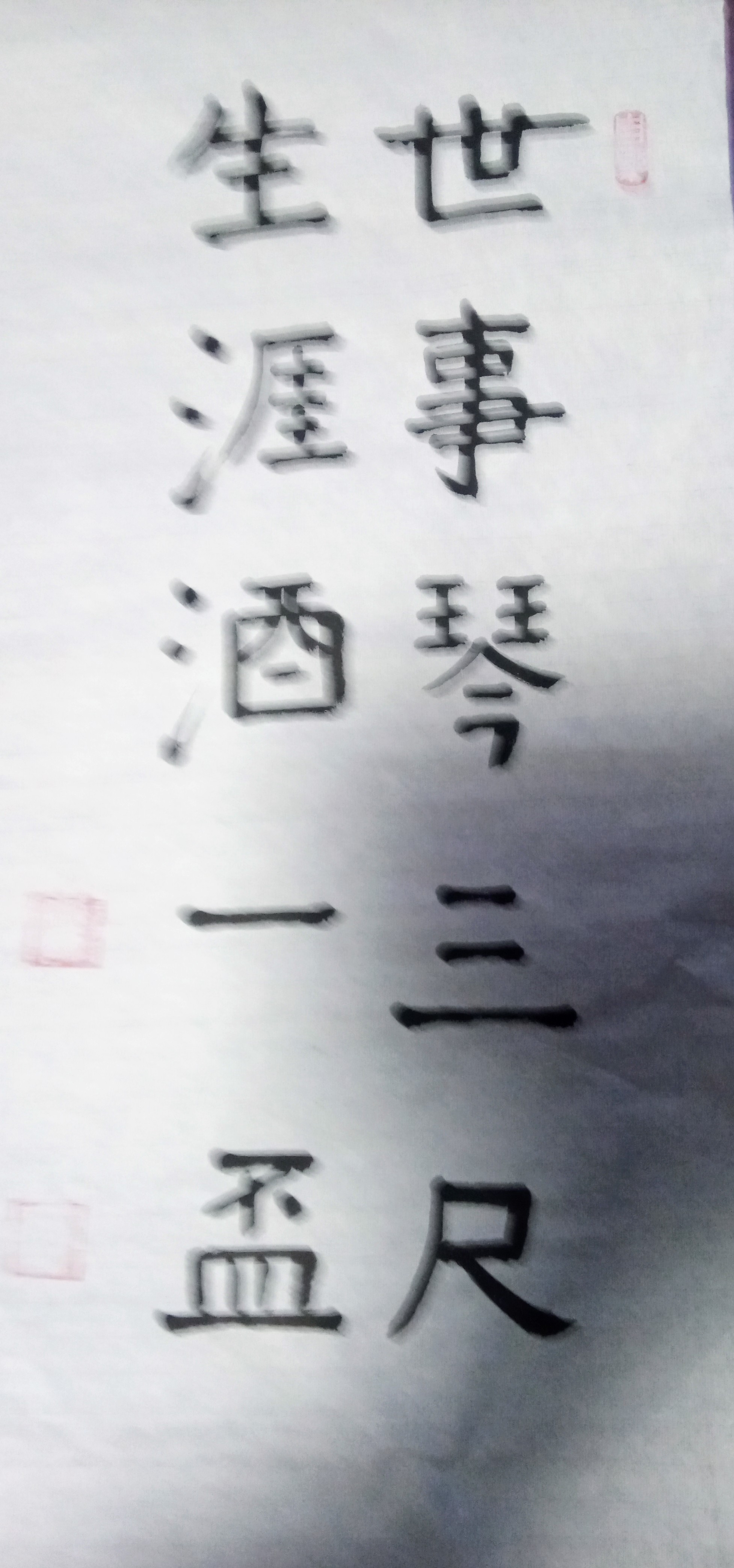

추구집 지도 2편, 世事琴三尺(세사금삼척)生涯酒一盃(생애주일배) 글쓴이 지환 함두빈

世事琴三尺(세사금삼척): 세상의 모든 일은 거문고 석 자로 뜻하고

生涯酒一盃(생애주일배): 한평생을 술 한 잔으로 보낸다.

사자소학은 //우리가 반드시 배워서 지켜야 할 생활규범과 어른을 공경하는 법 등을 구체적이고 상세하게 가르치는 생활철학의 글이다. 옛 선조들이 서당에서 공부할 때 처음 배우던 것으로 모든 구절이 넉자로 정리된 글로서 한문을 익힘은 물론, 어른과 부... 문화콘텐츠

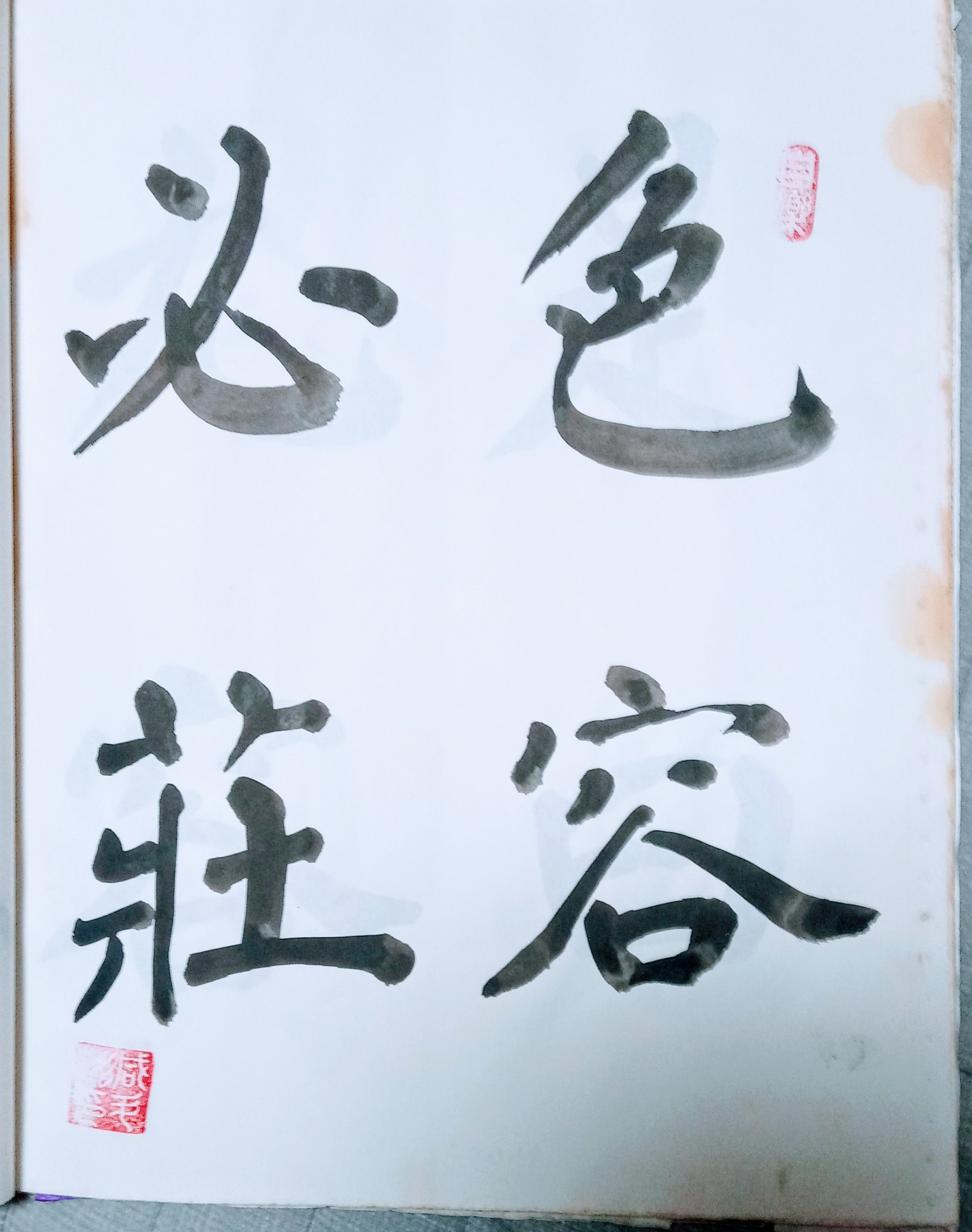

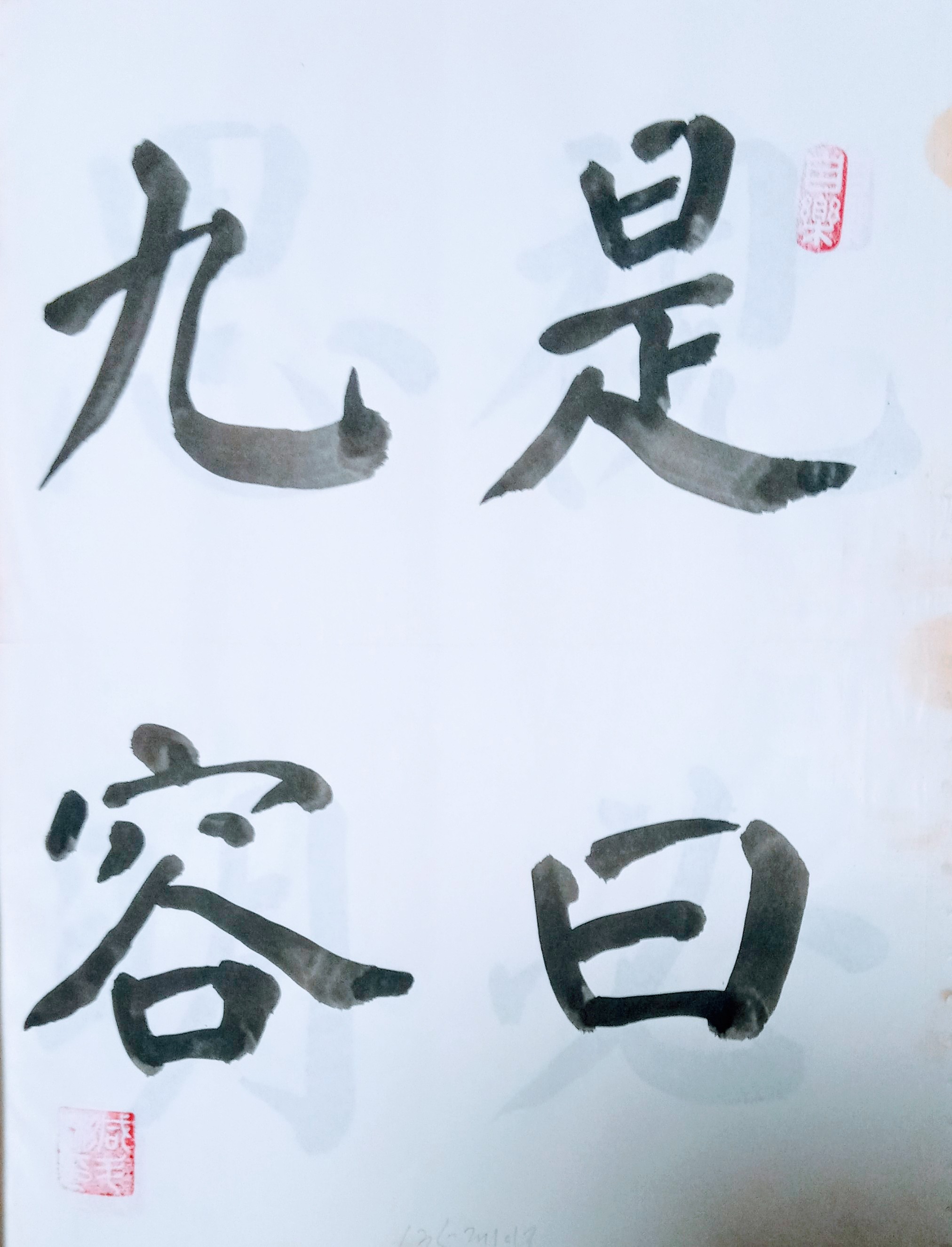

사자소학/수신 편, 色容必莊(색용필장)是曰九容(시왈구용) 글쓴이 지환 함 두빈

色容必莊(색용필장)이니 : 얼굴 용모는 반드시 씩씩하게 할 것이니,

是曰九容(시왈구용)이니라: 이것을 말해서 구용이라고 한다.

[출처] [四字小學] 사자소학 / 수신 편(修身篇)[원본]|

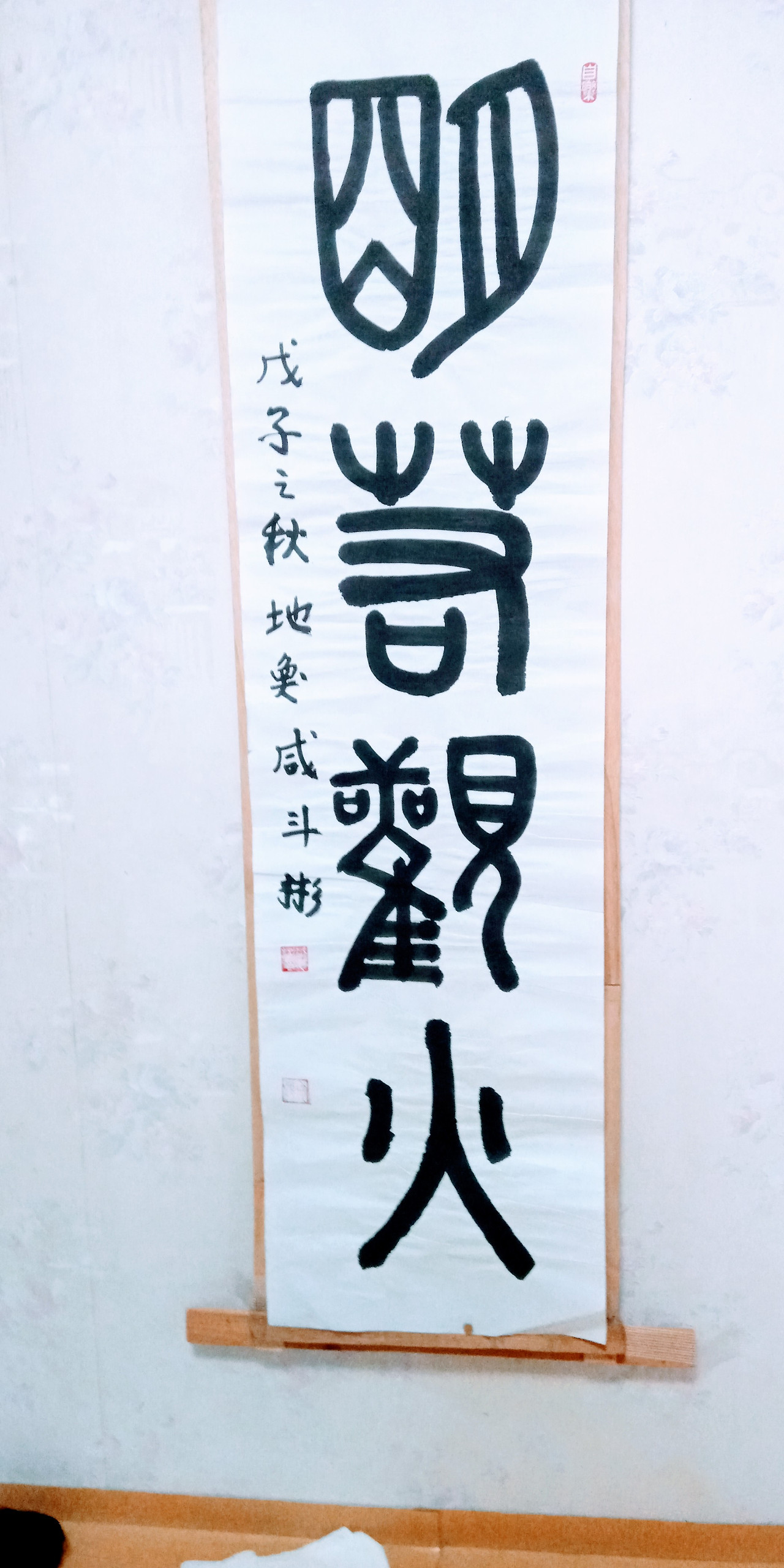

명약관화(明若觀火) 글쓴이 지환 함 두빈

명약관화(明若觀火)

유래 : 기원전 14세기, 상(商) 나라의 19번째 임금인 반경(盤庚)이 통치하던 시기, 분쟁이 격화되고 정치가

부패하였다. 게다가 자연재해가 발생하여 사회적으로 동요와 불안이 가중되었다.

반경(盤庚)은 이 혼란한 상황을 벗어나 통치 기반을 공고히 하기 위하여 도읍을 종엄(從奄; 지금의 산동 곡부)에서

은(殷) 지방(지금의 하남의 안양)으로 옮기고자 하였다. 그러나 이러한 계획은 많은 대신들의 반대에 직면하게

되었다. 반경은 조정 대신들의 반대 여론을 설득하기 위해 여러 차례 그들을 훈계하였다.

반경이 말하기를 “임금인 내가 와서 이미 이곳에 정착하고 있는데, 우리 백성들을 중히 여기어 모두 죽게 되지

않게 하기 위한 것이었으나, 서로 바로 잡아 주며 살 수 없게 되었소. 여러분들은 사사로운 마음을 물리치기에

힘쓰고, 오만하게 편함만을 따르지 마시오. 내가 스스로 이 덕을 버린 것이 아니라, 그대들이 덕을 버리어

나 한 사람을 두려워하지 않고 있소. 나는 불을 보는 것처럼 잘 알고 있으나(予若觀火), 나도 졸렬하게 일을

계획하여 그대들에게 허물이 되었소. 그물에 조리(笊籬)가 있어야 문란해지지 않게 되는 것과 같이, 농부가

밭에서 일하고 힘들여 농사를 지어야만 또한 풍성한 가을이 있게 되는 것과 같은 일이오.”라고 훈계했다.

① 불을 보는 것 같이 밝게 보인다,

2) 더 말할 나위 없이 명백(明白)함,

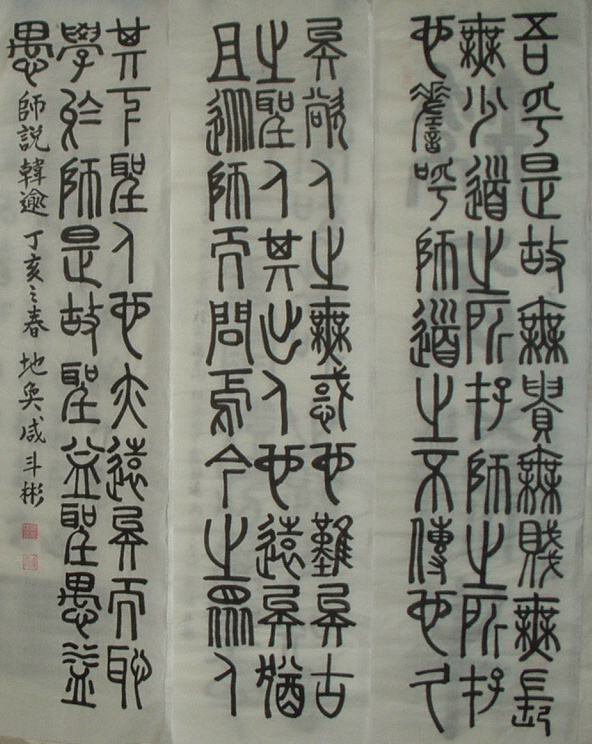

용비어천가 글쓴이 지환 함 두빈

뿌리가 깊은 나무는 바람에 흔들리지 아니하므로, 꽃이 찬란하게 피고 열매가 많습니다.

원천이 깊은 물은 가뭄에도 끓이지 아니하므로 내를 이루어 바다로 흘러갑니다

ㅇㅇ 이해와 감상

이 작품은 조선 건국을 찬양한 송축가로서, 건국 영웅 서사시로서의 조건을 구비한 장편 서사시로서 높은 자리를 차지하고 있다. 건국의 시조들을 찬양하고 조선의 건국이 천명에 의한 필연적인 결과임을 합리화하기 위한 것이다. 등장인물의 탄생과 성장 과정, 사업 등에 영웅적 성격을 부여하고 사건 중심으로 서술한 서사시라는 점에서 고대의 건국 신화와 일맥상통한다.

<용비어천가>는 총 125장으로 이루어져 있으며, 이들은 천지인(天地人)의 삼재의 배열을 고려하여 의미 있게 구성되어 있다. 천복(天福)을 강조한 1장은 하늘에 해당하는 장으로 한 줄이고, 나무와 샘을 통해 왕조의 영원성을 그려낸 2장은 땅에 해당하는 장으로 두 줄이다. 3장 이하는 사람의 일을 다루었으므로 인(人)에 해당된다. 인(人)은 계속 겹쳐지는 여러 줄로 계속되다가 맨 끝 125장이 세 줄로 되어 있다. 이렇게 형식을 통해 <용비어천가>는 형식적 구성으로도 왕조의 창업이 '천지인' 삼재와 일치함을 보여주려 하고 있는 것이다.

<용비어천가(龍飛御天歌)>라는 제목은 세종 자신이 직접 지은 것으로, "용이 날아서 하늘을 덮었다"라고 풀이할 수 있으며, 여기에서 '용'은 임금을 상징한다. 이 작품은 건국신화적인 성격을 강화하기 위해서 민간전승되는 설화까지 받아들이기도 했지만, 당시는 신화가 통용될 수 있는 시대가 아니었으므로 일관된 줄거리에 입각한 영웅의 투쟁이 나타나지 않아 긴장감이 없고, 단편적인 사건의 연속으로 된 것이 특징이다.

한편, 이 작품은 무조건의 사대주의(事大主義)적인 시필(詩筆)이 드러난다. 전구가 중국의 고사요, 후구가 조선 창업의 사실인데, 중국 하(夏), 은(殷), 주(周), 수(隨), 당(唐) 등의 고대 사회의 기자 이적을 들어 놓고, 여기에 덧붙여 14세기의 이조적 전설과 고사를 창작해 내려고 했으니 어색한 신화를 만들어낸 듯하다. 목조를 비롯한 대조(代祖)의 신화는 거의 신빙성이 없는 이야기 같고, 사실 장엄하다거나 흥미 있는 줄거리가 없이 극히 빈약하다. 이것은 이 작품 제작에 참여한 이들이 모두 유학자이기 때문에, 신화를 만들어낼 만한 상상력과 필치가 부족했고, 중국 고사의 지식만을 깊이 알고 있었기 때문이라고 생각한다. 이것이 이 작품을 위대한 영웅서사시로 승화시키지 못한 이유이기도 하다.

[ 요점정리 ]

◆ 성격 및 갈래 : 악장, 장편 영웅 서사시, 건국 서사시, 송축가

◆ 연대 : 세종의 명을 받들어 세종 27년(1445)에 집현전 학자들이 편찬해서, 1447년에 간행됨.

◆ 작자 : 노래 가사 → 권 제, 정인지, 안 지

한문 주해 → 최항, 박팽년, 강희안, 신숙주, 이현로, 성삼문, 신숙주, 이개, 신영 손 등

서문 → 정인지.

발문(跋文) → 최 항

◆ 구성

⑴ 서사 (1~2장) → 조선 건국의 정당성과 왕조의 무궁한 번영과 발전 송축 <개국 송(開國頌)>

⑵ 본사 (3~109장) → 육조의 사적을 예찬함으로써, 건국의 합리성 찬양 <사적찬(事蹟讚)>

⑶ 결사 (110~125장) → 후대 임금들에 대한 교훈과 경계 <계 왕훈(戒王訓)>

# 110장~124장 : "무망장(毋忘章)"이라 불리기도 하는데, 한결같이 마지막 구절이 '이 뜻을

잇지 마소서'로 되어 있기 때문이다.

◆ 형식 및 표현

① 2행 4구체의 연장체.

→1행(전절)은 중국의 고사, 2행(후절)은 조선 창업의 주역들에 대한 내용으로 대구가 이루어짐.

②'우리말 노래(국문가사) - 한역 시 - 한문 주해(역사적 사실이나 전설에 대해서)' 순서로 이루어짐

③ 전 10권 5 책. 총 125장의 연장체

◆ 창작 동기

① 조선 건국의 정당성과 합리성을 널리 밝히기 위해서

② 훈민정음의 문자로서의 가능성과 실용성을 시험해 보기 위해서

③ 후대 왕들에 대한 훈계를 위해서

◆ 주제 ⇒ 조선 건국과 왕조 창업의 정당성

◆ 국문학사적 의의

① 한글로 써진 우리나라 최초의 문헌(한글이 반포되기 1년 전에 지은 것임)

② 15세기 국어의 표기법이나 옛말본 연구에 매우 귀중한 자료로서의 가치

③ < 월인천강지곡>과 더불어 악장 문학의 대표작이며, 역사 연구의 보조자료로서의 가치가 있음.

◆ 궁중음악

① 여민락(與民樂) : 1~4. 125장의 한역 시

② 취풍형(醉豊亨) : 1~8, 125장의 한글시가

③ 치화평(致和平) : 1~16, 125장의 한글시가

[ 참고사항 ]

< 표기상의 특징 >

① 8종 성과 함께 'ㅈ,ㅊ,ㅍ'의 종성이 쓰인 표의적 표기법이 보인다.

② 모음조화가 철저히 지켜짐.

③ 사잇소리 표기가 훈민정음 언해본보다 더 원칙적으로 지켜졌다. [ ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ, 반치음, 여린히읗 등의 관형격 사잇소리가 쓰였으며, 유성음 사이에서 '반치음'이 쓰인 것은 언해본보다 엄격하다. ]

④

등이 모두 나타나며, 어두(語頭)에

등이 보인다.

⑤ 연철 형식을 취했으며, 한자 표기 이외에는 방점(사성점)이 사용되었다.

명약관화 明若觀火 글쓴이 지환 함 두빈

밝기가 불을 보는 것과 같음

더할 나위 없이 명백함

서경 제3판 상서 제9장 반경 편에서 유래되었습니다. 기원전 중국 상나라의 왕 반경이 도읍을 종엄지역에서 은지역으로 옮기려 하자 대신들이 반대하였고 이를 설득하는 과정에서 나온 말이 그 유래가 되었습니다.

도읍을 옮기는 정당성에 대해 설득하고 반대하는 대신들의 그릇됨을 꾸짖으며 "모든 것이 불을 보는 것과 같이 명확하다(予若觀火)"라고 얘기하였으며 이 말이 명약관화의 유래입니다.

뜻풀이 어떤 상황이나 일에 있어 그 배경과 내용을 정확히 간파하고 있음을 의미하는 말입니다.

"불 보듯 뻔하다"라는 우리 속담과 유사한 내용입니다.

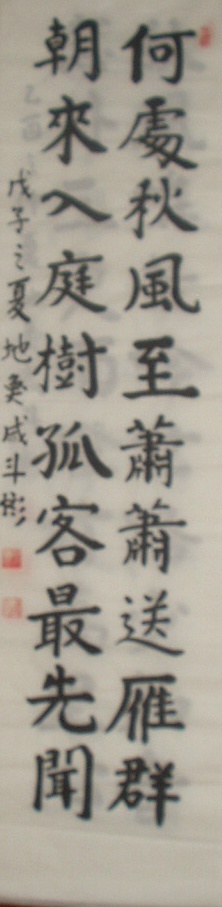

추풍인 秋風人/유우석 글쓴이 지환 함 두빈

秋風引(추풍인)劉禹錫(유우석, 772~842)

何處秋風至(하처추풍지)

가을 기운이 어디까지 내려왔는가

蕭蕭送雁群(소소송안군)

쓸쓸한 기러기 떼를 먼저 보냈구나

朝來入庭樹(조래입정수)

아침 되어 마당의 나무에 들른 갈바람

孤客最先聞(고객최선문)

외로운 나그네가 맨 먼저 느끼네

이 시는 당나라 시대의 노래 가사다. 깔끔하고 서정적인 雅趣(아취)는 지금 시대에도 누군가가 곡을 부치면 그대로 되살아 날 것 같다. 가을은 북쪽으로부터 바람을 타고 온다. 가을을 알리는 전령이 기러기다. 어느 날 아침 뜰에 심어진 나무에 가을바람이 도착했다. 먼 길을 떠나기 위해 새벽에 일어난 외로운 나그네가 그 가을바람 소리를 맨 먼저 들었다. 길에서 사는 외로운 사람의 감성이 가장 예민하다. 그래서 계절의 변화도 그들이 가장 먼저 느끼는 게 당연하다. 劉禹錫은 唐代(당대)의 진보적 정치 사상가이자 지조 있는 작가다. 山不在高 有仙則名 水不在深 有龍則靈 (산은 높아서가 아니라 신선이 살아야 명산이요 물은 깊어서가 아니라 용이 살아야 신령스럽다) 그가 지은 陋室銘(누실명)의 첫 구절이다.

師說/韓愈

사설 師說 / 韓愈 한유 글쓴이 지환 함 두빈 古之學者는 必有師니 師者는 所以傳道授業解惑也.고지학자 필유자 사자 소이전도수업해혹야 人非生而知之者인데 孰能無惑이리오 惑而不從師면, 인비생이지자 숙능무혹 흑이무증사 其爲惑也는終不解矣리라生乎吾前하여 其聞道也.기위혹야 종불해의 생호오전 기문도야 固先乎吾면吾從而師之하고 生乎吾後라도 其聞道也.고선호오 오종이사지 생호오전 기문도야 赤先乎吾면吾從而師之니라 吾는師道也니夫庸知其, 적생호오 오종이사지 오 사도야 부요지기 年之生後生於吾乎리오 是故로 無貴無賤하며無長無少, 년지선후생어오호 시고 무기무천 무장무소 하고 道之所存은師之所存也니라 嗟呼라 師道之不傳也,도지소존 사지소존야 차호 사도지부전야 가 久矣니欲人之無惑也가難矣로다古之聖人은 其出人也가, 구의 욕인지무감야 난의 고지성인 기출인야 遠矣로되猶且從師而問焉이어늘今之衆人은其下聖人也가, 원의 유차종사이문언 금지중인 기하성인야 赤遠矣로되而恥學於師하니是故로聖益聖하고愚益愚로다. 적원의 이치학어사 시고 성익성 우익우 로다, 풀이 옛날에 배우는 사람들은 반드시 스승이 있었으니,스승이란 도를 전하고 학업을 가르치며 의혹을 풀어준다.사람은 나면서 부터아는 자가 아닐진대 누가 능히 의혹이 없으리요?의혹이 있으면서도스승을 좇지(배우지)않는다면 그 의혹됨은 끝내 풀리지 않을 것이다. 나의 앞에 태어나서 도를 들은 것이 진실로 나보다 앞섰다면 나는 좇아서 그를 스승으로 삼을 것이고나의 뒤에 태어났드라도 도를 들은것이 또한 나보다 앞섰다면 나는 좇아서 그를 스승으로 삼으니,대저 어찌 나이가 나보다먼저 나고 뒤에 난 것을 따지리요?이런까닭에 신분의)귀한것도 없고 천한 것도 없으면 어른도 없고 어린 것도 없는 것이요. 도가 있는곳이 스승이 있는 곳이다. 아! 사도가 전하여지지 않은지가 오래되었으니 사람들이의혹을 없애 고자 하는 것이 어렵도다. 옛 성인은 남들보다 훨씬 뛰어났으나 오히려 또한 스승을 좇아배웠거늘 오늘의 많은 사람들은 옛성인보다 훨씬 뒤떨어 졌는데도 스승에게 배우는 것을 부끄럽게 여기니,이런 까닭에 성인은 더욱 성인이 되고 어리석은자는 더욱 더 어리석은 자가 되는것이다. 대의 스승은 나이에 관계업시 도를 전하고 학업을 전수하여 의혹을풀어 주므로 도 있는 사람을 스승으로 섬겨야 한다,,춘추곡량전(春秋穀梁傳)’에 이런 말이 나온다. “어린아이가 물과 불에 다친다면 어머니의 잘못이다. 철이 들었는데도 스승을 찾아 배우지 않는다면 아버지의 잘못이다. 스승에게 배우고도 방향도 없고 깨달은 바가 없다면 스스로의 잘못이다. 이미 깨달았는데도 그 이름이 세상에 알려지지 않는다면 벗의 잘못이다. 이름이 세상에 알려졌는데도 천거하지 않는다면 담당 관리의 잘못이다. 관리가 천거했는데도 등용하지 않는 것은 임금의 잘못이다.” 처음 이 글을 읽고서는 그냥 좋은 말이라고 생각했는데, 자세히 보면 아이와 부모, 스승과 벗, 사회나 나라의 역할이 정확히 제시되고 있다고 느껴졌다. 인간의 사회적 역정에 대한 개괄과 같다. 물론 본인의 자각이 중요하다는 점도 배제하지 않는다. 스승의 도리에 대해서는 당나라 한유(韓愈, 768~824)가 ‘사설(師說)’에서 쉽게 잘 써놓았고, 우리 조상들도 그 글을 좋아하여 아직도 많은 한문교재에 소개되고 있다. 한유는 삶의 도리를 알려주고(傳道), 의혹을 풀어주고(解惑), 학업을 전수(授業)하는 존재가 스승이라고 본다. 자식을 아끼는 부모들이 스승을 골라 아이들을 교육시키지만 정작 부모 자신들은 스승을 모시는 것을 부끄러워한다고 질타하였다. ‘사설’은 스승을 따르지 않는 당시의 풍조를 비판하기 위해 지은 것이지만, 본래 스승의 권위는 지고무상 했다. 중국 교육이론의 원조인 ‘학기(學記)’에는 임금이라도 스승은 신하로 삼지 못한다(弗臣)고 하였고, 스승은 천자를 만나더라도 북면(北面)하지 않는다고 했다. 제자의 입장에서는 존경하고 평생 따를 하늘같은 스승이 필요하다. 옛날 스승의 날 행사에 불렀던 노래가 있다. 그 노래에는 “우러러 볼수록 높아만 지네”라는 가사가 있었다. 그 말의 출전은 ‘논어(論語)’다. 안회가 공자를 찬탄하면서 다음같이 말했다. “우러러보니 더욱 높고, 뚫으려하니 더욱 단단하며, 바라보니 앞에 있더니 홀연히 뒤에 계시도다.” 여기서 “우러러보니 더욱 높고(仰之彌高)”가 가사로 차용된 것이다. |

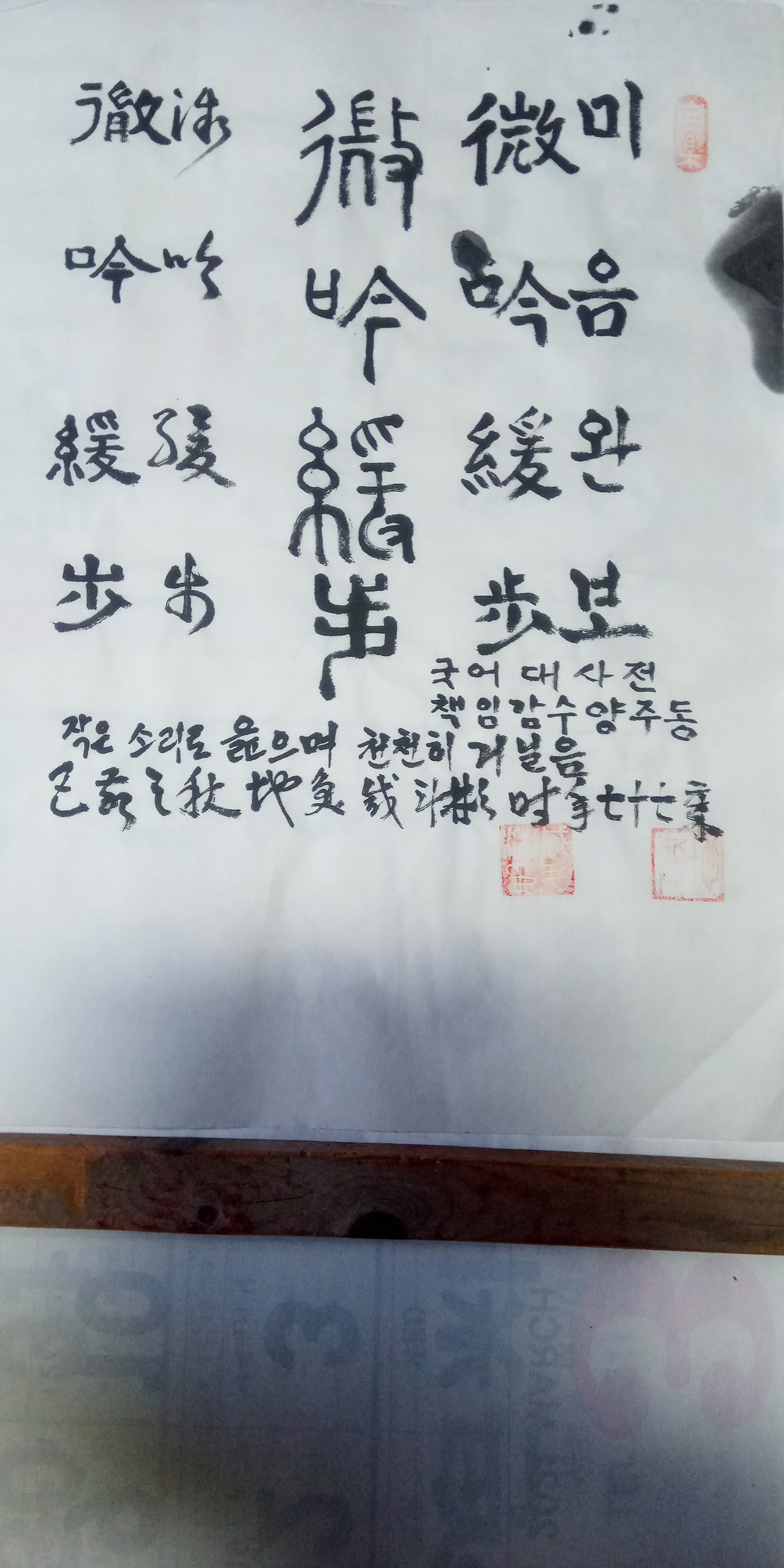

미음완보 글쓴이 지환 함 두빈

, 미음완보(微吟緩步)

작은 소리로 읊조리며 천천히 걷는다.

자연 속에서 풍경을 즐기며 유유자적하게 시간을 보내는 것을 가리킨다. 같은 뜻으로 소요음영(逍遙吟詠)

微 작을 미

吟 앎을 음

緩 느슨할 완

步 걸음 보

우리나라의 봄은 아주 드라마틱하다. 엄청 추웠다가도 갑자기 영상으로 올라가면서 잎이 나기도 전에 피는 화사한 봄꽃들에 감화되어 사람들도 무겁고 칙칙한 겨울옷을 가벼운 옷차림으로 바꾼다. 그런데 이럴 때쯤이면 영락없이 꽃샘추위가 찾아온다. 하루 중에도 영하와 영상을 넘나들 때가 많은데 이렇게 일교차가 커지면 한의학에서는 풍(風, 바람)의 기운이 많아진다고 보았다.

그래서 몸 안에 있는 풍(風)의 기운도 성해지고 외부의 풍사(風邪)가 몸에 쉽게 들어오게 되는데 풍사의 질병 특징은 발병이 급하고 변화가 빠르며, 머리 부위(인체의 상부), 폐(肺, 내장의 상부)와 피부 등과 같은 인체의 상부와 체표(體表)를 침범하기 쉽다. 즉, 봄철에 혈압이 불안정한 사람들, 기관지가 약한 사람들, 면역이 약한 노약자들은 병에 걸리기가 쉽고 평소 알레르기가 있는 사람들은 일교차, 꽃가루, 황사 등에 의해 그 증상이 더 심해질 수 있다.

올해 들어서는 중국발 미세먼지로 봄철을 맞는 우리에게 더더욱 걱정거리를 안겨 주고 있다. 이제는 눈에 보일 정도로 몸에 유해한 중금속이 대부분인 미세먼지가 심각한 지경이다. 미세먼지 속에는 카드뮴, 납, 비소 등의 중금속이 들어 있어서 천식, 만성 폐쇄성 폐질환 등의 호흡기 질환을 일으킬 수 있고 이런 증상을 가진 환자가 미세먼지 등에 장시간 노출된다면 합병증으로도 발전할 수 있다. 하지만 미세먼지가 우리 몸 안으로 들어와도 우리 몸의 면역력이 강하면 그 피해를 최소화할 수 있다.

우선 봄철에 나는 신선한 채소인 향긋한 봄나물을 섭취하여 영양분을 보충하는 등 평소에 면역력을 키우는 것이 좋은데, 특히 비타민 C가 많은 녹황색 채소는 면역력을 강화하는 음식으로 손꼽힌다. 또한 실내의 습도를 적절히 유지하여 미세먼지가 수분에 흡착되도록 하고 실내를 청결하게 유지한다. 평소에 바닥을 깨끗이 하여 가라앉은 미세먼지 등이 다시 부유하지 않게 하는 것도 중요하다.

또한 바람이 심하거나 일교차가 큰 날에는 얇은 옷을 여러 겹 입는 것을 권하고 미세먼지나 황사가 있는 날에는 가급적 외출을 삼가는 것이 좋다. 어린이나 노약자는 외출을 줄이는 것이 가장 좋다. 외출할 때는 당연히 마스크를 착용하고 외출 후에는 손, 발을 깨끗이 씻어야 한다. 따뜻한 물을 수시로 마셔 수분을 충분히 보충하여 코 점막이 건조하지 않도록 해야 한다.

선조들은 봄에는 봄바람과 따뜻한 봄 햇볕을 맞으며 *미음완보(微吟緩步, 작은 소리로 읊조리며 천천히 거님)를 하여 겨우내 움츠렸던 몸을 이완시키며 건강을 유지하였다. 그러나 요즘 같은 환경에서는 마음대로 바깥산책을 하는 것이 쉽지 않고, 오히려 야외활동에 신중을 기해야 하게 되었으니, 조상의 지혜를 무조건 다 따라 할 수가 없게 되었다. 그러면 현대사회에서는 봄에 어떠한 운동을 하는 것이 좋을까?

실외활동은 줄이고 실내에서 걷는 것이 도움이 된다. 실내에서라도 미음완보(微吟緩步)하듯이 느리게 걷는 것이 좋다. 마치 느린 화면을 재생하는 것처럼 걸으면 보행 시 필요한 근육을 느껴볼 수 있으며, 평소 잘 느끼지 못했던 몸의 균형감각도 키울 수 있다. 기공체조나 태극권 같은 동양의 수련법의 동작을 보면 대체로 느린 몸짓을 기본으로 한다. 이렇게 몸을 의식적으로 느리게 움직이면 근육의 수축과 이완이 저항적으로 작용하는데, 이는 근육의 고유수용감각을 자극하여 균형감, 공간감 등을 키울 수 있다.

고유수용감각은 근육의 움직임, 자세, 균형, 접촉에 대한 정보를 파악하여 중추신경계로 전달하는데 이 감각이 활성화되면 일상생활이나 운동 시의 부상을 줄일 수 있다. 마치 운동 전의 준비운동이나 스트레칭 같은 것이다. 1년이라는 큰 틀에서 보면 신체활동이 많은 여름이 되기 전에 준비운동을 하는 것으로 볼 수 있다. 자칫 나른해질 수 있는 봄철의 실내에서 한번 느리게 걸으며 건강을 유지하도록 하자.

[출처] 봄철 건강관리 미음완보 <微吟緩步>|작성자 정해사랑

제주 고향집 돌담아래 떡보리수나무

제주고향집 석부작 마삭줄

제주시 화복동 도상봉에서

대만 작가 쉬룽마오 사진집 출간

안중근 권총·항일의사 총살 등

흑백에 컬러 입힌 390점 담아

“흑백사진은 과거에 머물러도

컬러 입히는 순간 현재가 돼”

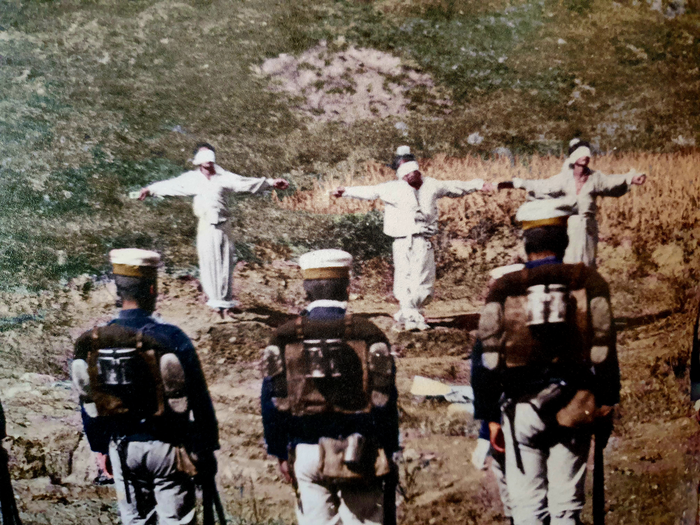

일본 헌병에 의해 나무 십자가에 손발이 묶여 총살되는 독립운동가 김성산, 이춘근, 안순서. 일본 사진병이 찍은 사진에 컬러를 입혔다. [쉬충마오·서해문집]

펼치는 순간 심장이 뛰고 심박수가 치솟는다. ‘한 장의 사진’이 내재한 본질적인 힘을 전하는 책이기 때문이다.

책에 수록된 첫 사진은 독립운동가 김성산·이춘근·안순서 의사가 ‘나무 십자가’에 온몸이 묶여 일본 헌병에게 총살을 당하는 100년 전 실제 사진이다. 프랑스 르몽드지(紙)에도 실렸던 이 사진의 소장자는 대만 사진작가이자 과거 세계 종군기자로 활동했던 쉬훙 마오(徐宗懋)다.